Inutile de chercher une définition figée du “football populaire”, elle se construit pas à pas, riche d’une multitude d’expériences alternatives au football moderne. Entre résistance et transformation sociale, s’entrevoit la possibilité d’un autre football, libéré de l’argent, de la marchandise, de l’individualisme et de la propriété privée. Talkin’ about a revolution.

Changer le football, on ne peut pas dire que personne n’a essayé. L’histoire sociale du ballon rond a vu passer certains utopistes prétendant vouloir rendre le “football aux footballeurs”. Avant d’être repris par opportunisme électoral par Platini lors de sa campagne pour la présidence de l’UEFA en 2007, le slogan avait été accroché au balcon du siège de la FFF, occupé en Mai 68 par une poignée de footballeurs révoltés. Réunis autour de l’équipe du journal de gauche Le Miroir du Football, les manifestants voulaient déjà en finir avec l’autoritarisme des dirigeants, symbolisé alors par le régime du contrat “à vie”, qui sera aboli en 1969.

Plus tard, cet état d’esprit se prolongera au sein du Mouvement Football Progrès et son laboratoire du Stade Lamballais, qui prônaient l’autogestion et le 4-2-4. De cette expérimentation marquante des années 70, l’ambition de se réapproprier le football reste vivace face à sa version agressive actuelle, aboutissement de sa mutation libérale entamée dans les années 90. Les seules limites que l’offensive du foot business – promue par la FIFA et de l’UEFA – rencontrera, seront celles que les passionnés et les supporters leur poseront. Des virages aux clubs alternatifs, la résistance prend des formes diverses. La revendication d’un “football populaire” n’a probablement jamais autant fait sens.

Passer du dégoût au maquis

Affairistes hors-sol et fonds d’investissement sans aucun lien affectif les clubs ne font que renforcer un sentiment de dépossession déjà fort chez des supporters, relégués au rang de vulgaires clients. Impossible d’ignorer le niveau de dégoût provoqué par ce qu’on nomme le football moderne et de la bourgeoisie triomphante qui le gouverne. C’est un des creusets de ce football “pour le peuple et par le peuple”. Inflation du prix des billets, horaires imposés par les diffuseurs, sanctions collectives usantes, propriétaires toxiques, scandales à répétitions, ont poussé certains à chercher une voie alternative.

Le Centro Storico Lebowski présentait ainsi les raisons de sa création: “Nous étions fatigués des championnats sans surprises, des classements dessinés par les droits télévisés et les intrigues de palais, des matchs tous les trois jours, de plus en plus frénétiques et de moins en moins spectaculaires, d’un football sans attente et sans pause, qui ne peut plus patienter jusqu’au dimanche, d’une soumission aux lois du marché qui transforme le jeu en marchandise, de l’action de l’État avec ses décrets spéciaux pour protéger le business.”

Le Centro Storico Lebowski présentait ainsi les raisons de sa création: “Nous étions fatigués des championnats sans surprises, des classements dessinés par les droits télévisés et les intrigues de palais, des matchs tous les trois jours, de plus en plus frénétiques et de moins en moins spectaculaires, d’un football sans attente et sans pause, qui ne peut plus patienter jusqu’au dimanche, d’une soumission aux lois du marché qui transforme le jeu en marchandise, de l’action de l’État avec ses décrets spéciaux pour protéger le business.”

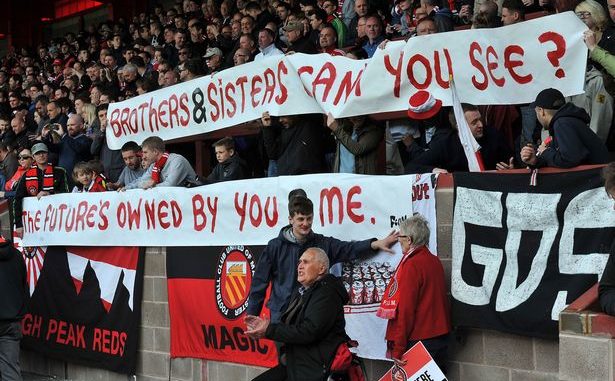

Avant de fonder le FC United, les supporters de Manchester United avaient mené plusieurs frondes contre la hausse du prix des places à Old Trafford ou contre l’obligation de suivre le match assis. Le rachat du club par la richissime famille Glazer a été la goutte d’eau. La création d’un “protest club” s’est imposée comme une suite logique. Au 21e siècle, de plus en plus de supporters se tournent vers cette option. Créer son propre club est une manière de fuir le football moderne pour mieux le combattre. Ces nouveaux clubs deviennent autant de maquis et poches de résistance.

Faire des clubs des biens communs

Il faut surtout regarder hors de France pour prendre la mesure de ce phénomène. Qu’on parle d’actionnariat populaire en Espagne, de fan-owned clubs en Angleterre, de calcio popolare en Italie, de clubs autogérés en Grèce ou de football alternatif en Indonésie, tous entretiennent l’idée que les clubs doivent être des biens et des espaces communs, au sens où l’entend Silvia Federici: des formes d’organisation collective en dehors des logiques marchandes. Le slogan “Our club, our rules” (“Notre club, nos règles”) – du FC United of Manchester – exprime cette réalité.

Le principe du “un membre = une voix”, une gestion financière transparente et un engagement social, sont les marqueurs de cet autre football, féministe et antifasciste, qui se développe pour l’essentiel dans le monde amateur. Le CFC Clapton en Angleterre, le CS Lebowski en Italie, l’UC Ceares en Espagne, le FC Rainfall en Indonésie, le NK Zagreb 041 en Croatie, l’Asteras Exarcheion en Grèce ou le PAC Omonia 29M à Chypre sont quelques exemples emblématiques de ce laboratoire d’un football émancipé qui se heurte pour l’instant au plafond de verre du professionnalisme.

Le principe du “un membre = une voix”, une gestion financière transparente et un engagement social, sont les marqueurs de cet autre football, féministe et antifasciste, qui se développe pour l’essentiel dans le monde amateur. Le CFC Clapton en Angleterre, le CS Lebowski en Italie, l’UC Ceares en Espagne, le FC Rainfall en Indonésie, le NK Zagreb 041 en Croatie, l’Asteras Exarcheion en Grèce ou le PAC Omonia 29M à Chypre sont quelques exemples emblématiques de ce laboratoire d’un football émancipé qui se heurte pour l’instant au plafond de verre du professionnalisme.

Bien souvent, ces collectifs ne limitent pas leur énergie au domaine sportif. Ancrés localement et engagés socialement auprès de la communauté, ils sont construits et pensés comme des acteurs de la vie du quartier ou de la ville. Ça passe autant par du soutien aux luttes et aux caisses de grève, des collectes pour la banque alimentaire, que par un travail de prévention sur les paris sportifs. Le football est aussi pour ces clubs un outil d’entraide, avec des écoles de foot gratuites destinées à la jeunesse précarisée, mais aussi des projets solidaires favorisant l’accueil des exilés sans-papiers.

Tout le pouvoir aux “socios”!

Pour Bill Shankly, un club reposait sur une “sainte trinité”: les joueurs, le coach et les supporters. Il ajoutait: “Les présidents n’ont rien à voir là-dedans, ils sont juste là pour signer les chèques”. Les lettres d’or du football ont été écrites par les enfants du prolétariat – des usines, des mines, des champs, des quartiers paupérisés – a toujours été traversé par cet antagonisme social. On ne cessera aussi de citer Jock Stein – coach mythique du Celtic – et sa maxime “Football without fans is nothing” (“sans supporters le football n’est rien”), devenue un des socles de l’approche populaire.

Si la critique acerbe du football moderne progresse, la remise en cause de la privatisation des clubs n’a quasiment aucune audience. A bien des endroits du globe, s’organiser pour se réapproprier son club ne fait pas partie des perspectives. Syndrome d’un football structuré autour d’une stricte division des tâches: les joueurs jouent, les supporters supportent et les dirigeants dirigent. Même le régime faussement participatif des socios dans les pays hispaniques n’a jamais empêché d’influents notables de gérer les clubs comme les entreprises capitalistes que sont ces “multinationales du divertissement”.

Si la critique acerbe du football moderne progresse, la remise en cause de la privatisation des clubs n’a quasiment aucune audience. A bien des endroits du globe, s’organiser pour se réapproprier son club ne fait pas partie des perspectives. Syndrome d’un football structuré autour d’une stricte division des tâches: les joueurs jouent, les supporters supportent et les dirigeants dirigent. Même le régime faussement participatif des socios dans les pays hispaniques n’a jamais empêché d’influents notables de gérer les clubs comme les entreprises capitalistes que sont ces “multinationales du divertissement”.

Changer cette donne est un des enjeux des années à venir. Parler de football populaire, c’est s’organiser hic et nunc pour se réapproprier le jeu “par en bas”; passer d’une propriété d’usage à la gestion directe et collective de nos clubs. Non pas pour “gérer mieux” les choses, mais pour redresser un tord. Cet idéal communiste ne pourra pousser que sur les ruines du football moderne, et de la société capitaliste qui l’a engendré et le nourrit au quotidien.

Leave a Reply