Le terme “sportwashing” s’est imposé depuis quelque temps, principalement pour décrire les interventions intéressées des États du Golfe dans le football mondial. Valerio Moggia du média Pallonate in Faccia en propose une lecture critique et incite ses collègues journalistes à l’utiliser avec prudence.

Dans le monde du football, peu d’expressions se sont autant répandues ces dernières années que “sportwashing”. Les Coupes du monde en Russie et au Qatar lui ont donné une grande visibilité et la compétition de 2034 en Arabie saoudite la popularisera encore plus. Si dans le champs académique, ce terme est de plus en plus critiqué pour son caractère trop vague et ses connotations ethnocentriques, il reste très populaire dans le contexte médiatique: les journalistes utilisent très souvent le mot sportwashing, très commode et facile à comprendre.

C’est en 2015 que le terme a été inventé par l’activiste Rebecca Vincent dans le cadre de la campagne “Sport for Rights”. Elle protestait alors contre l’utilisation politique du sport par le régime azerbaïdjanais d’Ilham Aliyev, à l’occasion de la première édition des Jeux européens, à Bakou. Les fans de football sont relativement au fait du “sportwashing” en Azerbaïdjan. Le gouvernement d’Aliyev a construit pour les Jeux un stade de 70 000 places qui a ensuite accueilli le Championnat d’Europe des moins de 17 ans 2016, la finale de l’Europa League 2019, puis trois matchs de l’EURO 2020. C’est aussi le stade du Qarabağ FK, une équipe accusée d’être un outil du régime dans sa revendication du Haut-Karabagh.

Qu’est-ce que le sportwashing? Selon Rebecca Vincent, il s’agit d’un instrument permettant à un pouvoir autoritaire de laver son image en utilisant un événement sportif, et ainsi gagner une bonne réputation aux yeux du monde entier. La popularité de ce terme est liée à l’évolution globale du sport business ces dernières années, où des gouvernements dictatoriaux peuvent utiliser leur pouvoir économique pour y influer et, par conséquent, accroître leur influence politique. C’est le cas de la Russie, de la Turquie, de la Chine, du Qatar et de l’Arabie saoudite, pour ne citer que quelques exemples. “Sportwashing” est aussi un mot accrocheur et intuitif, car il est aisé de le relier à une galaxie de termes similaires: greenwashing, pinkwashing, rainbow-washing. Tous ces termes véhiculent clairement le même message: l’utilisation de quelque politique écolo, pro-femmes ou pro-LGBTQ+ pour couvrir et “blanchir” un comportement plus discutable. Pourtant, quelque chose ne va pas dans cet usage.

Le sportwashing n’est pas une nouveauté

Bien que ce mot n’ait pas plus de neuf ans, le concept qui le sous-tend est bien plus ancien. La Coupe du monde de 1978 en Argentine ou les Jeux olympiques de 1938 à Berlin peuvent être considérés comme ses ancêtres. L’historien Paul Christensen, professeur d’histoire grecque ancienne à Dartmouth (États-Unis), a déclaré à Sports Illustrated que l’on peut même faire remonter le sportwashing aux Jeux olympiques de l’Antiquité. En 416 avant J.-C., Alcibiade a dépensé beaucoup d’argent pour participer aux courses avec sept chars différents, remportant une première, une deuxième et une quatrième place. Alcibiade était un homme politique athénien et, à l’époque, Athènes perdait la guerre du Péloponnèse contre Sparte. Il a utilisé son argent pour donner l’image d’une Athènes encore prospère et en bonne santé. “Il s’agissait d’une manœuvre géopolitique à part entière”, estime Christensen.

Le sportwashing est aussi considéré comme une nouvelle façon de parler de soft-power, défini par Joseph Nye comme le fait de “faire en sorte que les autres veuillent les résultats que l’on veut”. Cependant, comme l’explique Jules Boykoff, les deux concepts sont très différents. Dans son analyse fondamentale du phénomène du sportwashing, il explique que l’approche du soft power néglige le rôle de la population: les dynamiques internes au pays sont “centrales pour comprendre le sportwashing et ses répercussions”. Il ajoute qu’elle “peut certainement ouvrir la voie à des interventions militaires ou à leur intensification”, tandis que le soft-power ne se répercute pas dans le hard-power.

Une perspective ethnocentrique

Un des arguments majeurs pour arrêter d’utiliser le mot sportwashing est le fait qu’il se réfère toujours à des pays non occidentaux: l’Arabie saoudite fait du sportwashing, tout comme le Qatar, la Russie, la Chine, l’Azerbaïdjan, etc. Mais les Jeux olympiques de Londres en 2012 ont fait un large usage de la diplomatie sportive, de même lors de la finale de l’EURO 2020 en Angleterre. Le sport a été un élément essentiel pour les États-Unis pendant la Guerre froide, tout comme il l’était pour l’URSS; Emmanuel Macron a utilisé sa proximité avec Kylian Mbappé comme outil de propagande pour l’élection présidentielle de 2022. Comme l’a écrit Nicola Sbetti – professeur de sport et de politique internationale à l’Université de Bologne – sur The Sport Light, c’est “une expression utilisée avec une intention politique claire, à savoir: blâmer l’instrumentalisation du sport par un pays dont la conduite morale n’est pas appréciée”.

Dans son utilisation médiatique, la différence entre soft-power et sportwashing est essentiellement motivée par des raisons politiques: le premier concerne les démocraties libérales (généralement les pays du monde occidental), le second les régimes autoritaires. D’un côté, il y aurait le bon usage de la politique sportive; de l’autre, le mauvais. La question n’est pas autant lié aux droits de l’Homme que nous le pensons. En 2022, beaucoup ont protesté contre la Coupe du monde au Qatar, et beaucoup d’autres font de même avec la Coupe du monde 2034 en Arabie Saoudite, mais qu’en est-il de l’édition 2026 dans les États-Unis de Trump? De nombreux matchs se dérouleront dans les stades texans de Dallas et Houston, dans un État où l’avortement est illégal depuis 2022. Ces dernières années, des lois contre les droits des LGBTQ+ ont été votées au Texas et en Floride qui hébergera aussi certains matchs de la Coupe du monde au Hard Rock Stadium de Miami. Il est difficile d’imaginer les mêmes manifestations que celles qui ont eu lieu au Qatar il y a deux ans.

Le sportwashing ne sert plus seulement à “se purifier”

En 2015, le terme est né pour décrire une utilisation spécifique du sport par les régimes autoritaires, visant à faire bonne impression à l’extérieur. Mais aujourd’hui, le sportwashing est utilisé en relation avec différentes nouvelles stratégies, comme l’a encore souligné Boykoff: “De nouvelles formes de sportwashing sont en train d’émerger, avec des régimes autoritaires controversés qui financent des équipes, des compétitions et des événements dans des États démocratiques”. Stanis Elsborg a écrit que ce concept “simplifie à l’extrême et ne parvient pas à saisir la complexité des politiques sportives très sophistiquées de nombreux régimes autoritaires”.

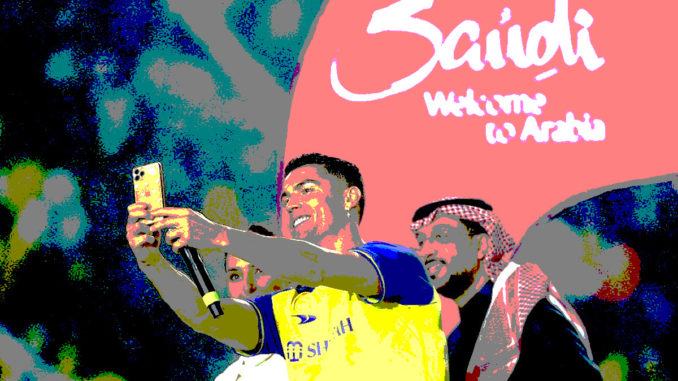

Vladimir Poutine a utilisé des événements sportifs – comme les Jeux d’hiver de 2014 à Sotchi et la Coupe du monde de football de 2018 – pour influencer et consolider une nouvelle identité nationale russe, et pas seulement pour vendre une bonne image du pays à l’étranger. Les stratégies sportives du Qatar et de l’Arabie Saoudite s’inscrivent dans le cadre d’un projet plus vaste de nation-building et de diplomatie internationale. Bien sûr, ils veulent se légitimer aux yeux de la communauté internationale, mais l’enjeu va bien au-delà. Avec le plan Vision 2030, le gouvernement de Riyad vise à diversifier son économie, à promouvoir le tourisme, à attirer de nouveaux investisseurs et à moderniser le pays, tant sur le plan des infrastructures que sur le plan social (en ciblant tout particulièrement les jeunes générations car 63% des Saoudiens ont moins de 30 ans). Le divertissement sportif est un facteur clé de ce projet, et le football est le sport le plus populaire parmi les jeunes Saoudiens.

Que pouvons-nous utiliser à la place de “sportwashing”?

Sachant que le terme est controversé et simpliste, quelle est la meilleure alternative? Comme nous l’avons vu avec Boykoff, le soft-power n’est pas un bon substitut, car les deux termes sont trop différents et l’évolution récente du concept de sportwashing complique encore leur rapport. “Politique sportive” – utilisée dans cet article – ou “diplomatie sportive” peuvent être des solutions valables, mais il est peu probable de les voir atteindre la même popularité que “sportwashing”, parce qu’ils sont plus “softs” et ne portent pas la condamnation morale implicite du terme original. Ce n’est pas nécessairement un problème pour le discours académique, mais pour les militants des droits de l’homme et les ONG, le sportwashing a une valeur intrinsèque irremplaçable: il indique non seulement que nous parlons d’une utilisation politique du sport, mais aussi que nous ne sommes pas d’accord avec elle.

Une solution possible consiste donc à continuer à utiliser sportwashing, mais en élargissant sa référence à tous les pays qui exploitent le sport à des fins de propagande. Nous devons reconnaître que si le sportwashing a une existence réelle, alors il ne peut pas être l’apanage des régimes autocratiques. Ceci est d’autant plus vrai à une époque où les dites valeurs occidentales sont constamment sapées et remises en question par les pays occidentaux eux-mêmes: liens économiques avec les dictatures du monde entier, incapacité à faire face au massacre en cours à Gaza, politiques brutales à l’encontre des migrants en Europe et en Amérique du Nord, montée des partis d’extrême droite qui visent à restreindre les droits civiques. Cette supériorité morale n’existe plus aujourd’hui, si tant est qu’elle ait un jour existé.

En tant que journalistes, nous devons adopter une position claire: si nous voulons continuer à utiliser le mot sportwashing, nous devons avoir à l’esprit toutes ses controverses et accepter que les démocraties occidentales ne sont souvent pas si différentes des régimes autoritaires. La Coupe du monde 2030 réunira l’Espagne et le Portugal, mais aussi la monarchie absolue du Maroc; le championnat d’Europe 2032 sera une collaboration entre l’Italie et la Turquie d’Erdoğan: une narration sportive réfléchie ne peut pas être naïve à ce sujet. Sinon, il vaut mieux utiliser des mots différents.

Why We Should Stop Using the Word "Sportwashing", newsletter The Beautiful Shame

Leave a Reply